User:Bluedecklibrary/圣母和圣子与教士范德帕勒

| 存档UTC时间 | 2021年1月15日 17:40 |

| 存档编者 | AndyAndyAndyAlbert |

| 当前版本号 | 63735909 |

{{vfd|翻译质量不佳|date=2021/01/15}}

{{Rough translation|time=2021-01-15T16:52:53+00:00}}

圣母和圣子与教士范德帕勒 (The Virgin and Child with Canon van der Paele) 是一幅大型的橡木板油画,由早期尼德兰画派画家扬·凡·艾克在1434年至1436年间完成。它在圣徒的幻影中展示了画板的捐助者乔里斯·范德帕勒。圣母玛利亚坐在半圆形空间的中心,最有可能代表的是教堂的中心,圣婴坐在她的腿上。圣·多纳廷站在她的右边,圣乔治-捐赠者的名字-站在她的左边。这幅画是受范德帕勒委托的祭坛画。当时他是布鲁日的一位富有的牧师,但他年事已高,身患重病,因此打算把这幅画作为对他自己的纪念。

从仿制青铜镜框边框的拉丁文铭文中可以辨认出圣徒们,从历史记录中辨别出范德帕勒。范德帕勒穿着中世纪经典的服饰,包括白色法衣,他正虔诚地阅读着《时间书》。他由圣乔治介绍给圣母玛丽亚,即左边高举金属头盔以示尊敬的那个人。圣·多纳廷,穿着鲜艳的法衣,站在左边。这幅画板因精美的服饰著名,包括精美的皮毛,丝绸和锦缎,以及详尽精致的宗教肖像画。圣母的宝座上饰有亚当和夏娃,该隐和亚伯的雕刻像,耶稣被钉十字架和复活像,以及一些来自旧约的场景。这幅画的两旁是一系列关于圣徒的题词,其中包括凡·艾克的签名。

《范德帕勒画板》被广泛认为是扬·凡·艾克最受认可的和雄心勃勃的作品之一,被誉为“杰作中的杰作”。 [1]

委托

[编辑]

无论是从相貌,还是从每一个角落里的父系和母性的遁形纹章都可以辨认出来这是乔里斯·范德帕勒。[2]他于1370年左右出生于布鲁日,早期职业是罗马教皇的抄写员,于1425年作为富翁返回故乡。 [3]他被任命为圣多纳廷主教堂的一名教士,这一职位使他从他管辖范围内的各个教区获得收入。 [4]

大约1431年[5]的一场疾病使范德帕勒无法履行其职务,也促使他开始反思自己的教士职位和凡人之身。因此他给教堂指派了一名牧师,并委托凡·艾克完成这幅画作。这位艺术家此时正处于鼎盛时期,制作画板的需求旺盛,加上面板的尺寸之大,这意味着完成委托画作的时间比最初设想的要长得多。在画框上可以看到两个完成日期,一个较早的日期是最初的预计完成时间,但是没有做到。 [6]

作为对遗赠的回报,教会向范德帕勒保证将为他每周举行一次安魂弥撒,每日弥撒和每周三次还愿弥撒,意为代表他与神灵祈祷。1443年第二次牧师就职[7]主要是为他的家人祈祷[8],并保证在他死后,安魂弥撒将以读《吝啬鬼梅》和《德深部》结束。 [9]

范德帕勒可能原将画板留在自己的私人房间或作为教堂的祭坛。 [10]他在1436年或1443年去世前才将其捐赠给了教堂, [8]并一直保留在那里,直到1779年教堂被拆除。该作品最有可能位于教堂中殿,作为圣彼得和保罗的祭坛的陪衬,并用作范德帕勒及其家人的纪念物,在1566年圣像破坏之后安装在主祭坛上。 [11]

下仿框上的铭文提到了范德帕勒的捐赠:“这座教堂的教士乔里斯·范德帕勒委托画家凡·艾克创作了这幅作品,同时在耶和华的合唱团创立了两个牧师职位。 然而,直到1436年他才最终完成了它。”

描述

[编辑]

圣母子被安置在一个圆形教堂里,带有侧廊[13] ,圣母玛利亚位于通常放置祭坛画的区域。 [8]面板具有整体雕塑感;宝座,窗户,拱门和悬挂式帆布借鉴了罗马式建筑的传统。 [14]在又名《神秘羔羊之爱》的《根特祭坛画》之后,这是凡·艾克现存的第二大画作,也是唯一一幅横向画框的画作。这幅画板的特点是创新地运用了幻觉和复杂的空间构成。它在原始的橡木框架中[15] ,上面包含几个拉丁文题词,包括凡·艾克的签名,完成日期,捐赠者的姓名以及与圣乔治和圣多纳廷有关的文字。 [16] 上边框包含《智慧之书》中的短语,将圣母玛利亚比作“未着色的镜子”。 [11]

人物,细致入微的服饰以及房间和窗户的建筑都以高度写实的手法描绘了出来。凡·艾克在运用油的熟练程度可以从不同的笔触宽度中看出。在圣多纳廷金蓝色刺绣的长袍和法冠上、东方地毯的编织以及范德帕勒衰老的脸上的胡茬和纹路中,细节的精确性尤其引人注目。 [17]

就像凡·艾克笔下的《罗琳大臣的圣母》一样,这个画板在捐赠者和圣母玛利亚之间创造了一个亲密的环境。艺术史学家杰弗里·奇普斯·史密斯认为,捐赠者与圣母玛利亚的物理上的近距离尤其彰显了这一点,“在精神上和形象上[突破]天地之间的障碍”,并暗示“在视觉上赞助人都是不朽的,值得圣母和圣婴的关注。” [18]这样的亲密感通过小细节进一步增强,如范德帕勒和圣乔治之间的重叠,范德帕勒身上蒙上了一层圣乔治的影子,[19]似乎他不小心踩到了自己的袈裟,因为他向前倾向圣母玛利亚介绍这位教士。

圣·多纳廷

[编辑]

圣·多纳廷位于圣母玛利亚的左侧,从纹章学的角度来看,这是一个更为重要的位置,反映了他的重要地位,即接受这幅画的大教堂和布鲁日市的崇高奉献者。 [20]他身穿长袍,头顶主教法冠,这是在教堂的当代库存中发现的法衣。 [9]他那金蓝色的锦缎长袍上绣着圣保罗和圣彼得的肖像。 [13]他的法衣颜色与凡·艾克1437年的《德累斯顿三联画》中的大天使非常相似。 [21]

多纳廷站在图片外的一组窗户前。 [22]他的左手[20]手持珠宝十字架,右手拿着一个装有五个点燃的锥形蜡烛的轮子。 [14]车轮是他的特殊代表[13] ,指的是他被扔进台伯河后差点被淹死,但在教皇狄奥尼修斯扔给他一个可以用作浮板的马车轮子后,他得救了的事件。 [23]

这幅画板是已知的最早的北欧体现神圣的对话的画作之一(圣母和圣子与一群圣徒以相对非正式的方式集结在在一起)。 [24]圣母坐在一个高高的宝座上,坐在一个细致入微、装饰华丽的锦缎花环下,上面有白玫瑰图案,象征着她的纯洁。 [25]结合教堂的环境,圣母玛利亚位于祭坛画通常所在的区域。通往王位的台阶铺着东方地毯。她理想化的脸型(和圣乔治的脸型)与凡·艾克收藏于美国华盛顿的《天使报喜》中的圣母非常相似。 [26]

尽管圣母的宝座在中景的位置,但她的头与前景中站立的视角更近的人物保持水平。她所在的后殿增加了立体感效应,是专为她的宝座所扩充的区域。 [24]在后来的《德累斯顿三联画》中也可以看到类似的方法,但是这项画作有更好的空间深度处理。圣母的王位被移回,捐献者和圣徒被降级为护翼。《圣母和圣子与教士范德帕勒》中的人物处于狭窄的空间内,虽然有些狭促,但更具不朽的意义。 [27]

圣子有一头金色的卷发,坐在一块白绸衫上,活灵活现,笔直地坐在圣母的大腿边。像圣母玛利亚一样,他的身体正面可见,可见四分之三的头部。 [28]他伸手去拿一只似乎栖息在圣母玛利亚大腿上的鹦鹉。 [29]在某个时期内,圣婴的裸体被掩盖了。这层多余的油漆在20世纪后期的一次修复中被移除。 [14]圣子代表早期尼德兰绘画中常见的的主人和圣餐礼典故,并反映出画板的创作目的,即庆祝弥撒。

圣乔治

[编辑]

圣乔治身穿华丽的盔甲,整个人显得轻松随意。他用右手举起头盔,用左手介绍范德帕勒。[30]这里的“圣”是源于捐赠者的名字。约公元950年建成的圣多纳廷主教座堂为的就是保存他的一截手臂的遗骨。[31]乔治的盔甲与凡·艾克的《德累斯顿三联画》中圣米迦勒的盔甲相似,而他的钢盾则与《根特祭坛画》中的基督骑士板块相似。[22]

艺术史学家马克斯·雅各布·弗里德兰德(Max Jakob Friedländer)指出,圣乔治在如此庄重而内敛的环境中显得犹豫不决,没有信心。他看上去非常年轻,似乎只有十几岁,但却面容呆滞。弗里德兰德评论道,“对圣乔治的刻画与那古老呆板的教士形成了奇妙的对比”。乔治的脚步不稳,似乎在因为要介绍捐赠者的同时还必须举起头盔这件事上感到吃力,“这似乎使他感到尴尬”。[32]乔治是画中唯一露出脚的人。他向圣母介绍时的不确定态度给人一种害羞而又犹豫的印象。他举起头盔的动作也很犹豫。弗里德兰德注意到,乔治的头略微倾斜,使劲在脸上“挤出一个空洞的微笑”。 [33]

可以从乔治头盔的倒影中看到圣母和圣婴。凡·艾克(Van Eyck)通过将自己的自画像作为骑士的盾牌上的倒影,来显示自己的艺术技巧高超。画家描绘了自己站在画架前的样子,与他的《阿诺菲尼肖像》中镜子里的自画像非常相似。[34]

在《阿诺菲尼肖像》和《圣母和圣婴与教士范德帕勒》中,他的自画像里他都戴着红色头巾,与1433年假定的自画像《男人的肖像》中所看到的头巾相似。 [35][36]

乔里斯·范德帕勒

[编辑]这幅画标志着与传统和当代欧洲墓志铭有所不同,它将圣人和凡人捐赠者置于同一个画面空间中。 [37]范德帕勒(Van der Paele)跪在圣母子的右侧,看上去有些心不在焉。用艺术史学家布雷特·罗斯斯坦的话来说,这是有意而为之的,这表明他已经“脱离了感知世界”,并且完全沉浸在精神领域。他的眼镜强化了这一观念。眼镜虽然暗示着教育,财富和学识,但也暗示了人类世俗感官的不可靠性。 [38]为了与中世纪晚期艺术的惯例保持一致,范德帕勒不直接凝视任何天上的人物,而是凝视半空,观察着社会和精神礼仪。 [39]

凡·艾克(Van Eyck)并不回避刻画疾病对这位教士身体的影响,包括皮肤磨损,皱纹和疲惫,视力差,颞动脉肿大和手指肿胀。范德帕勒笨拙德抓住他的祈祷书暗示着他左臂无力。范德帕勒可能患有严重的手臂和肩膀疼痛症,这在1430年代早期的教堂记录中得到了证明,该记录显示他已被免除早班职务,并于1434年开始整天缺席。他的病情被现代医生诊断为疑似风湿性多肌痛症和颞动脉炎。[40][41]

画像研究

[编辑]

《圣母和圣婴与教士范德帕勒》中有大量无缝交织的图像。 [42]从广义上讲,左侧的元素,包括仿制的雕刻品,都指向基督受难,而右侧的元素则暗指基督复活。 [43][11]这幅画包含显示凡·艾克习惯的例子,他通过放置小的,不引人注目的细节“向观众展示艺术史学家克雷格·哈比森( Craig Harbison)所描述的“可见的现实的变形视图”,这些细节“说明的不是世俗的存在,而是[凡·艾克]”被认为是超自然的真理。这些细节对于中世纪的观众来说很容易辨认。”[44]

这些人物在教堂里,周围是半圆形拱门的拱廊,表明这可能是一个唱诗班。[45]这一场景似乎是由从看不见的窗户透过来的光照亮的,光线从左边前景和圣母宝座后面的铅窗溢出。[46]玛利亚的宝座被放置在通常放置祭坛的地方。[30]圣婴身后的白布盖在玛丽的红色长袍上,这可能代表可能代表在圣餐仪式中蒙着面纱的主人。指基督的死亡和复活。[3]

凡·艾克作品中的教堂并非基于历史建筑,而是不同建筑和虚拟空间的结合体。[47]教堂可能像圣多纳廷主教座堂,但它已经被拆除。它似乎与耶路撒冷的圣墓教堂有相似之处,都有罗马式建筑的元素。[45]凡·艾克的画在空间上常常是模棱两可的。观众越看越疑惑。沃德反映了艺术史学家之间的共识,将这些矛盾解释为“要么奇怪地不连贯,要么是为了颁布复杂的象征信息而故意设计的”。[29]玛利亚握着一个看起来是从鹦鹉的羽毛长出来的茎,最后是一束红、白、蓝三色的花。鹦鹉有时被用作圣母的象征,但把它与植物的放在一起并不协调。鹦鹉和植物强调了花卉背景,象征着伊甸园,凸显了亚当和夏娃的形象。花朵的颜色代表着纯洁,爱和谦逊。它的花瓣象征着十字架和基督的牺牲。因此,原罪的叙述,驱逐和救赎就这样用单一的现实手法记录下来。[48]

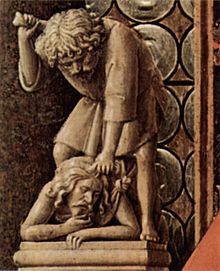

亚当和夏娃的雕像出现在宝座的立柱上。玛丽亚宝座扶手左侧的柱顶上刻画了该隐用棍子打死亚伯,而右侧则刻画了参孙掰开了狮子的下颚。[49]建筑基座上的雕刻描绘了《旧约》中的场景,包括亚伯拉罕和麦基洗德克的会面以及以撒的献祭。 [9][11]

画框和铭文

[编辑]

该面板由六块水平板组合而成,用圆柱杆加固对接连接,并用植物纤维粘合。背面未涂漆,表明它是用来挂在墙上的。 [51]画框包括主画框,其侧面被螺丝钉钉在两个外部部件上。边框没有铰链的痕迹,表明该作品是作为独立的面板,而不是三联画的一部分。 [52]四个角是用榫卯组装的。每个角都用两个钉子加固。 [53]这些木板最初被漆成统一的棕色,经过几个世纪, 其光泽度和套印已经退化。经过一系列的修复,主要是由杰夫·范德维肯( Jef Van der Veken )在1933-34年和埃德蒙·弗洛伦斯(Edmond Florens)在1977年进行的,目前状况良好。[54]铭文被放在装饰条之间的平条上。[15]

画框上刻有许多铭文,有凡·艾克的签名、范德帕勒(Van der Paele)父母和母亲的纹章、有辨认两位圣徒的字样,还有一段赞美圣母的文字。[15]铭文以虚幻的方式绘制。下部边框上的那些字似乎是用凸起的铸造黄铜刻字,而其他边框上的字那些似乎是在画框的木头上凿的。[34]

圣多纳廷旁边的画框上刻着铭文“ SOLO P [AR] TV NON [VS] FR [ATRV] M。MERS [VS] REDIT [VR]。 RENAT [VS] ARCH [IEPISC] O [PVS] PR [I] M [VS]。 REMIS CONSTITVITVR。 QVI NV [N] C DEO FRVITVR。” (他是九个兄弟中最小的一个;被扔到水里,又重生,成为兰斯的第一任大主教。他现在正享受上帝的荣耀)。 [7][55]在圣乔治旁边的是“ NATUS CAPADOCIA。 X [PIST] O MILITAVIT。 MVNDI FVG [I] E [N] S OTIA。 CESU TRIVMPHAVIT。 HIC DRACONEM STRAVIT” (生于卡帕多西亚,他是基督的战士。他逃离了世界的闲散,战胜了死亡,战胜了巨龙。乔治的胸甲上刻有字母 "ADONAI (上帝)"。

玛丽的长袍上绣有拉丁文,取自《所罗门的智慧》7:29:Est enim haec speciosior sole et super omnem stellarum dispositionem。Luci conparata invenitur prior("因为她比太阳更美丽,比每个星座都闪耀。与光相比,她也是优越的")。凡·艾克(Van Eyck)在柏林创作的《教堂里的圣母》(约1438 - 1440年完成) 中也使用了类似的手法。[56]

来源和影响

[编辑]

这幅画直到法国大革命后还留在为其绘制的教堂里,是布鲁日著名的艺术景点之一,供游客参观。据推测,它可能是阿尔布雷希特·丢勒(AlbrechtDürer)在1521年日记中称赞的教堂里的画之一。1547年,西属尼德兰的匈牙利的玛丽(Mary of Hungary)想要购买该收藏品,但主教堂的全体教士婉言拒绝,称这会引起人民的“悲叹,抗议,骚动和抱怨”。在1578年加尔文教派暴徒破坏圣像期间,为了安全起见,圣像被搬到了一栋私人住宅,到1600年,它又添加了一个带有侧翼的装置,现在成为主要的祭坛,取代了14世纪被毁坏的金属制品祭坛。但是到了1628年,它被收藏在圣器室里,从1643年起被放置在一个新祭坛的侧上方。[57]

1794年,在法国革命军占领南荷兰的几年中掠夺贵族的财产期间,卢浮宫( Muséedu Louvre)[14]收购了这幅画以及许多其他尼德兰和佛拉芒绘画作品。以这种方式获得的其他作品包括凡·艾克的《根特祭坛画》中画板的中心部分,汉斯·梅姆林的《莫雷尔·三联画》和杰拉德·大卫的《坎比西斯的审判》。许多作品,包括范德帕勒(van der Paele)的画板,于1816年被送回布鲁日。[58]专家组在归化画板的过程中卷入了布鲁日的法语和荷兰语官员之间在控制权和所有权上的争论中,[59]但它最后被委托给了布鲁日的弗拉芒学院。1855年,它起初在博加尔德学校博物馆展出,属于市政收藏品,直到1930年成为格罗宁明博物馆收藏品的一部分。[15]

这幅画在15和16世纪具有广泛的影响力。凡·艾克(Van Eyck)的《圣母登基图》中圣母的膝盖上坐着一个心不在焉的孩子的场景被广泛模仿,并成为此后150年绘画中的标准。现存的当代近作和自由复制品很多,其中最重要的存放在安特卫普皇家美术博物馆。[33]阿德里亚恩·伊森布兰特( Adriaen Isenbrandt)在他1550年创作的《圣格列高利弥撒》(Mass of St Gregory)中收录了范德帕勒的头像。

画板和画框都保存完好。画板保留了原画框,这使它除了具有美学特质外,还引起了艺术史学家的关注。自从格罗宁明博物馆(Groeninge museum)收藏以来,它几乎没有掉漆,木板开裂或其他损坏,并且已进行过几次清理维护。

[8]{{Reflist|20em}}

资料来源

[编辑]{{refbegin|30em}}

- Borchert, Till-Holger. Van Eyck. London: Taschen, 2008. {{ISBN|978-3-8228-5687-1}}

- Borchert, Till-Holger. Van Eyck to Durer: The Influence of Early Netherlandish Painting on European Art, 1430–1530. London: Thames & Hudson, 2011. {{ISBN|978-0-500-23883-7}}

- Brine, Douglas. Pious Memories: The Wall-Mounted Memorial in the Burgundian Netherlands. Brill, 2015

- Carter, David G. "Reflections in Armor in the Canon Van der Paele Madonna". The Art Bulletin, Volume 36, No. 1, 1954

- Deam, Lisa. "Flemish versus Netherlandish: A Discourse of Nationalism". Renaissance Quarterly, volume 51, No. 1, 1998

- Dhanens, Elisabeth. Hubert and Jan van Eyck. New York: Tabard Press, 1980. {{ISBN|978-0-933516-13-7}}

- Friedländer, Max Jakob. Early Netherlandish Paintings, Volume 1: The van Eycks, Petrus Christus. New York: Frederick A. Praeger, 1967

- Harbison, Craig. Jan van Eyck: The Play of Realism. London: Reaktion Books, 1997. {{ISBN|978-0-948462-79-5}}

- Harbison, Craig. "Realism and Symbolism in Early Flemish Painting". The Art Bulletin, Volume 66, No. 4, December 1984

- Huerta, Robert. Giants of Delft: Johannes Vermeer and the Natural Philosophers: The Parallel Search for Knowledge during the Age of Discovery. Lewisburg, PA: Bucknell University Press, 2003. {{ISBN|0-8387-5538-0}}

- Lane, Barbara. "Sacred versus Profane in Early Netherlandish Art". Simiolus. Vol. 18, No. 3, 1988

- Lane, Barbara. "The Case of Canon Van Der Paele". Notes in the History of Art. Vol. 9, No. 2, Winter 1990

- MacCulloch, Diarmaid. The Reformation: Europe's House Divided. London: Penguin Books, 2005. {{ISBN|0-14-303538-X}}

- McDonald, G. Insight Compact Guide: Bruges. Singapore: APA Publications, 2002. {{ISBN|981-234-705-4}}

- Nash, Susie. Northern Renaissance art. Oxford: Oxford University Press, 2008. {{ISBN|0-19-284269-2}}

- Pächt, Otto. Van Eyck and the Founders of Early Netherlandish Painting. London: Harvey Miller Publishers, 1999. {{ISBN|1-872501-28-1}}

- Ridderbos, Bernhard; Van Buren, Anne; Van Veen, Henk. Early Netherlandish Paintings: Rediscovery, Reception and Research. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005. {{ISBN|0-89236-816-0}}

- Rothstein, Bret. Sight and Spirituality in Early Netherlandish Painting. Cambridge University Press, 2005. {{ISBN|0-521-83278-0}}

- Smith, Jeffrey Chipps. The Northern Renaissance (Art and Ideas). Phaidon Press, 2004. {{ISBN|0-7148-3867-5}}

- Van Der Elst, Joseph. The Last Flowering of the Middle Ages. Kessinger, 1944

- Verougstraete, Hélène. Frames and Supports in 15th and 16th Southern Netherlandish Painting. Brussels: Royal Institute for Cultural Heritage, 2015. {{ISBN|2-9300-5426-3}}

- Ward, John. "Disguised Symbolism as Enactive Symbolism in Van Eyck's Paintings". Artibus et Historiae, Volume 15, No. 29, 1994

- Watson Peter; Hazleman, Brian. The Sclera and Systemic Disorders. Hong Kong: JP Medical Ltd, 2012. {{ISBN|978-1-907816-07-9}}

{{refend}}

外部链接

[编辑]- {{Commons category-inline|Madonna with Canon van der Paele}}

Category:圣母子主题绘画作品 Category:揚·范·艾克畫作 Category:藝術作品中的鳥

- ^ Van Der Elst (1944), 65

- ^ Brine (2015), 184

- ^ 3.0 3.1 Borchert (2008), 56

- ^ Lane (1990), 1, 5

- ^ Lane (1990), 1

- ^ Brine (2015), 186

- ^ 7.0 7.1 Rothstein (2005), 211

- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 Smith (2004), 225

- ^ 9.0 9.1 9.2 van Oosterwijk, Anne. "Madonna with Canon Joris Van der Paele". Vlaamse kunstcollectie. Retrieved 18 August 2012

- ^ Dhanens (1980), 212

- ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 Borchert (2011), 146

- ^ Smith (2004), 224

- ^ 13.0 13.1 13.2 Dhanens (1980), 215

- ^ 14.0 14.1 14.2 14.3 Friedländer (1967), 42

- ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 Verougstraete (2015), 412

- ^ Verougstraete (2015), 101

- ^ Huerta (2003), 41

- ^ Smith (2004), 228

- ^ Rothstein (2005), 53

- ^ 20.0 20.1 Harbison (1997), 60

- ^ Friedländer (1967), 62

- ^ 22.0 22.1 Carter (1954), 61

- ^ Van Der Elst (1944), 66

- ^ 24.0 24.1 Pächt (1999), 82

- ^ Harbison (1997), 59

- ^ Friedländer, 64

- ^ Pächt (1999), 83

- ^ Pächt (1999), 84

- ^ 29.0 29.1 Ward (1994), 24

- ^ 30.0 30.1 Borchert (2008), 58

- ^ McDonald, (2002), 14

- ^ Friedländer (1967), 42-43

- ^ 33.0 33.1 Friedländer (1967), 43

- ^ 34.0 34.1 Nash (2008), 32

- ^ Huerta (2003), 23

- ^ Ridderbos et al. (2005), 68

- ^ Borcher (2008), 53

- ^ Rothstein (2005), 50

- ^ Rothstein (2005), 51

- ^ Watson; Hazleman (2012), 7

- ^ Lane (1990), 3–4

- ^ Ward (1994), 9

- ^ Borchert (2011), 59

- ^ Harbison (1984), 589

- ^ 45.0 45.1 Borchert (2008), 57

- ^ Borchert (2008), 58

- ^ Dhanens (1980), 222

- ^ Ward (1994), 25

- ^ Harbison (1997), 89

- ^ Verougstraete (2015), 70

- ^ Verougstraete (2015), 247

- ^ Nash (2008), 31

- ^ Verougstraete (2015), 246

- ^ Verougstraete (2015), 413

- ^ Brine (2015), 267

- ^ Smith (2004), 63

- ^ Brine (2015), 189

- ^ Ridderbos et al. (2005), 177, 194

- ^ Deam (1998), 1–33