白堊翼龍屬

| 白堊翼龍屬 | |

|---|---|

| |

| 右側及底側視角中的居氏白堊翼龍正模吻尖 | |

| 科學分類 | |

| 界: | 動物界 Animalia |

| 門: | 脊索動物門 Chordata |

| 綱: | 蜥形綱 Sauropsida |

| 目: | †翼龍目 Pterosauria |

| 進化支: | †鳥掌翼龍形態類 Ornithocheiromorpha |

| 進化支: | †槍齒翼龍類 Lanceodontia |

| 進化支: | †鳥掌翼龍型類 Ornithocheiriformes |

| 屬: | †白堊翼龍屬 Cimoliopterus Rodrigues & Kellner, 2013 |

| 模式種 | |

| †居氏翼手龍 Pterodactylus cuvieri Bowerbank, 1851

| |

| 種 | |

| |

| 異名 | |

|

居氏白堊翼龍的異名

| |

白堊翼龍屬(學名:Cimoliopterus)是翼龍目的一個屬,生存於白堊紀期間的英國及美國。首件已知標本由包括部分冠飾在內的吻部前段組成,發現於英國肯特郡的灰白堊亞群,於1851年被描述為新種居氏翼手龍。種小名致敬古生物學家喬治·居維葉,而翼手龍則曾歸入大量現認為與之並不近緣的翼龍物種。它是19世紀50年代水晶宮公園中首批以雕塑形式描繪的翼龍之一。該物種後來被歸入過許多其它屬,包括鳥掌翼龍及古魔翼龍。2013年,該物種被移入新屬成為居氏白堊翼龍(Cimoliopterus cuvieri),屬名取自希臘語詞彙「白堊」及「翅膀」。其它標本及物種也無可非議地歸入此物種或列為其異名。2015年,美國德克薩斯州布里頓組發現的一塊吻部被命名為該屬新種鄧氏白堊翼龍(C. dunni),種小名致敬其收集者布倫·鄧恩。

居氏白堊翼龍翼展估計為3.5米(11呎),鄧氏白堊翼龍被認為與之體型近似。白堊翼龍可根據吻部擁有自後方起始的前頜骨嵴、齶部擁有向前延伸直至第三對齒槽處截止的嵴及齒槽間距和比例等特徵與其近親區分。與類似翼龍不同的是,白堊翼龍吻尖僅輕微向兩側擴張。居氏白堊翼龍和鄧氏白堊翼龍彼此不同之處在於特徵組合上的各種細節,如居氏種頭冠起始於第七對齒槽,而鄧氏種起始於第四對。化石更完整的近緣屬則為相當大型的翼龍,並擁有與之適配的巨大顱骨、細長雙顎及齒列,雙顎前部通常有巨大的圓形冠飾。雙顎前部牙齒大而彎曲,後部牙齒尺寸較小、輕度彎曲且間隔適中。作為翼龍,白堊翼龍身上覆有密集纖維(毛髮狀絲狀物),生有修長翼指所支撐的翼膜。

儘管長期被視為一種鳥掌翼龍類,但居氏白堊翼龍的親緣關係因其本身及其它英國翼龍化石殘破而一直模糊不清,直至19世紀80年代化石更完整的近親從巴西報道。白堊翼龍於2019年被歸入坦格利安翼龍類的白堊翼龍科,其最近近親則是坎波斯翼龍。居氏白堊翼龍與鄧氏白堊翼龍分別來自英國和美國,二者雖棲息於北大西洋兩岸卻非常相似,表明與其它動物類群相比,二者由於會飛而彼此間不致過於孤立。這種翼龍可能適於長距離跨海飛行,這也為其化石主要在海洋環境發現所支持。其雖擅於涉水,但後肢短、前肢長,故陸上行走能力較弱。它們可能在飛行時將修長的雙顎沒入水中,並用互相嚙合的牙齒抓魚來進食。儘管有人認為,前頜骨嵴可在進食過程中浸入水中以穩定雙顎,但其亦可能用作展示結構。

歷史

[編輯]現代翼龍研究者將白堊翼龍及其來自白堊紀英國的翼龍近親的分類歷史描述為「混亂的」,因為其中許多都是根據非常破碎的遺骸所描述,並依照維多利亞時代的複雜命名方案所命名。[1][2][3]此前英國發現的許多中空薄壁的翼龍骨骼均被認為屬於鳥類。[4]1851年,英國博物學家詹姆斯·斯科特·鮑爾班克描述了自己獲得的一塊翼龍吻部,其發現於東南英格蘭肯特郡巴勒姆如今稱作灰白堊亞群的下庫蘭礦井(Lower Culand Pit)。在此之前,該礦井便已發現翼龍化石,包括鮑爾班克於1846年描述為巨型翼手龍(Pterodactylus giganteus)的頜骨前部及其它骨骼。鮑爾班克根據這塊新發現的吻部命名了居氏翼手龍(Pterodactylus cuvieri),當時翼手龍(原於1815年根據巴伐利亞標本所命名)這個屬已歸入大量現認為彼此關係較遠的翼龍物種。[5][6][7]種小名致敬將翼龍鑑定為飛行爬蟲類的法國古生物學家喬治·居維葉。[4][8]全名可譯為「居維葉的有翼手指」。[9]

鮑爾班克指定為居氏翼手龍正模標本的吻部由上頜骨前段組成,包括部分前頜骨嵴(前頜骨即上頜骨最前部骨骼上的冠飾),現以NHMUK PV 39409之編號收藏於倫敦自然歷史博物館。最初報道稱第一處右齒槽(吻部前端)保存有單顆牙齒,但於21世紀初檢查正模標本時遺失。當時還報道稱吻部所在的白堊石板上保存有兩顆完整牙齒。鮑爾班克相信,其它三件標本中的某些大型骨骼要麼屬於同一物種,要麼屬於巨型翼手龍,抑或屬於潛在的第三個物種。[5][10][11]1851年,英國生物學家理查德·歐文根據尺寸及表面特徵將一根長骨歸入居氏翼手龍(今編號為NHMUK PV 41637),並鑑定為疑似細長翼指的指骨。[11][12]

19世紀50年代,在歐文的監督下,英國藝術家本傑明·沃特豪斯·霍金斯為倫敦水晶宮公園製作了真實大小的史前生物雕塑。其中有兩種翼龍,包括兩座鋼架混凝土製成的居氏翼手龍雕塑及兩座較小的巴氏翼手龍(Pterodactylus bucklandi)雕塑。[13][14][15]雖然歐文僅於1854年將其中一座較大雕塑識別居氏翼手龍,但由於二者足夠相似,故可推測描繪的是同一物種。[9]霍金斯的雕塑是首批描繪翼龍的雕塑,也是該類群大型成員最早的生命重建。順帶一提,他本人認為這些動物就是像聖佐治傳說中所講的那種最初的龍。[15][9]較大的居氏翼手龍雕塑因過於精緻及故意破壞而年久失修,較小雕塑亦已遺失。英國古生物學家馬克·威頓2019年稱,雕塑解剖結構可能是基於(當時)化石更為完整的古老翼手龍。它們被描繪成擁有鱗片(儘管現在已知翼龍擁有毛髮狀覆蓋物,且當時已有科學家意識到這一特徵)及鳥類似的比例,如小頭及大型軀幹,這是當時的慣例。一座雕塑正確展現了四足站立姿勢,且有一隻腳平放在地面上。[14][16]雖然是首個已知保存有顎尖冠飾的翼龍,但該特徵並未出現在雕塑上,因為當時可能認為其與古老翼手龍相似。威頓與英國古生物學家埃莉諾·米契爾(Ellinor Michel)2023年稱,儘管白堊翼龍是當時已知最大的翼龍,但其歷史意義為1870年更大型無齒翼龍——一個廣泛出現於文學及藝術作品中的屬——的發現所掩蓋,而水晶宮雕塑仍是古老翼手龍的唯一主要宣傳。[9]

1869年,英國古生物學家哈利·絲萊在一份伍德沃德博物館標本目錄中,將居氏翼手龍及其它主要發現上頜骨的英國翼龍一併歸入新屬翅手龍。他指出這些名稱是臨時創建的,僅為方便學生使用博物館所設,並非一定要作為這些物種的學名。[17]1870年,絲萊將該物種歸入原於1869年索引中為其它物種所設的鳥掌翼龍屬,並將自己列出的一塊齒骨歸入居氏鳥掌翼龍。[18]1874年,歐文將該物種歸入殘喙翼龍。[19]英國古生物學家雷金納德·沃爾特·霍利在其1914年鳥掌翼龍修訂中遵循絲萊的術語,使用了「居氏鳥掌翼龍」一名。[20]

1922年,奧地利博物學家古斯塔夫·馮·阿薩貝爾哀嘆科學文獻接受了許多僅在絲萊為學生所作名錄中提及的鳥掌翼龍物種。在他看來,一個物種除非有正模標本圖示,最好有相關骨骼重建圖,否則就不能視為有效。因此,他為少數有已知頜骨材料證明其有效性的物種之一:居氏鳥掌翼龍(及其它物種)提供了一篇顱骨示意圖。[21]1924年,匈牙利古生物學家諾普喬·費倫茨發現其中部分顱骨重建圖「毫無價值」,因而對阿薩貝爾的觀點提出批評。[22]

在20世紀的大部分時間中,居氏鳥掌翼龍和許多其它英國翼龍均被歸入鳥掌翼龍屬。[2]1987年,德國古生物學家彼得·韋爾恩霍費爾從巴西桑塔納組描述了新的有冠飾翼龍:脊頜翼龍,並指出該屬及其它新描述的巴西分類單元(如古魔翼龍)與根據破碎吻部所描述的英國分類單元(如歸入鳥掌翼龍的各物種)存在相似性。他得出結論稱,儘管英國分類單元的外觀長期以來一直是個謎(這也導致了馮·阿薩貝爾那些奇怪的重建圖),但其近親及保存更完好的巴西物種的發現使其外貌愈發明確,表明這些英國物種大而長的顱骨末端同樣生有前頜骨嵴。[1][23][9]1985年古魔翼龍被描述時,它被認為是迄今唯一已知擁有這種冠飾(後來稱作矢狀嵴)的翼龍。[24]韋爾恩霍費爾1991年稱,鳥掌翼龍已成為各國根據不充分特徵所歸入物種的「垃圾桶」,需要更明確的定義,且可能包含幾個不同屬。[25]

英國古生物學家S·克里斯托弗·班尼特(S. Christopher Bennett)1993年稱,居氏鳥掌翼龍正模標本是歐文1851年提及的第一右翼指骨,並將其引為此名作者而不作解釋。[26]1995年,俄羅斯古生物學家娜塔莉·巴庫里納(Natalia N. Bakhurina)與英國古生物學家大衛·安文(David M. Unwin)將俄羅斯發現的部分下頜骨聯合(下頜骨兩部分的連接處)歸入居氏古魔翼龍近似種(cf. Anhanguera cuvieri,「cf」源自拉丁語「confer」,指其可能屬於該屬或類似動物),從而首次使用這一新組合。[27]安文等人於2000年將來自澳洲圖勒巴克組的翼龍骨骼材料暫時歸入居氏古魔翼龍(Anhanguera ?cuvieri,問號表示作者本人也不確定該物種是否真正屬於古魔翼龍)。[28]2001年,安文仍使用居氏古魔翼龍這一組合,並將鮑爾班克引為此名作者,同時將吻部選為正模標本。他將劍橋海綠石砂出土的23塊頜骨碎片歸入居氏古魔翼龍,並稱之為該地層最常見的翼龍。安文得出結論稱,短鼻鳥掌翼龍(O. brachyrhinus)、斷鼻鳥掌翼龍(O. colorhinus)、齒鳥掌翼龍(O. dentatus)、凹齒鳥掌翼龍(O. denticulatus)、槍喙鳥掌翼龍(O. enchorhynchus)、船喙鳥掌翼龍(O. scaphorhynchus)及劍喙鳥掌翼龍(O. xyphorhynchus)等物種均為居氏古魔翼龍的次異名,還提出歐文原於1859年命名的菲氏翼手龍(Pterodactylus fittoni)是古魔翼龍屬成員。[2]2011年,巴西古生物學家亞歷山大·克爾納等人將歸入居氏古魔翼龍的澳洲材料命名為新屬澳洲翼龍,並指出不宜將居氏鳥掌翼龍歸入古魔翼龍。[29]

新屬及歸入物種

[編輯]

2013年,巴西古生物學家泰莎·羅德里格斯(Taissa Rodrigues)與克爾納重新檢視迄今歸入鳥掌翼龍屬(兩人認為其中僅含模式種扁鼻鳥掌翼龍)的所有物種及其它英國白堊紀翼龍。他們得出結論稱,居氏古魔翼龍與其近親存在足夠差異以建立新的單型屬:白堊翼龍(Cimoliopterus)。屬名組合希臘語詞彙kimolia/Κιμωλία(白堊)及pteron/πτερόν(翅膀)。全名可釋義為「居維葉的白堊之翼」。羅德里格斯與克爾納還發現,儘管菲氏翼手龍、扁鼻鳥掌翼龍及槍喙鳥掌翼龍等物種與居氏白堊翼龍間存在多種共有特徵,故可從其所歸入的屬中排除,但因化石過於破碎而不能確認屬於後者,故視三者為疑名。作者認為,安文2001年歸入居氏古魔翼龍的其它物種要麼是疑名,要麼屬於其它分類單元。作者還認為,1995年歸入居氏古魔翼龍近似種的俄羅斯標本與之並不近緣。[30]2019年,巴西古生物學家羅德里格·佩加斯(Rodrigo V. Pêgas)等人提出,槍嘴翼龍(疑名,原為扁喙翼手龍)正模標本即白堊群發現的部分下頜骨聯合,代表與居氏鳥掌翼龍相同的物種。他們提醒道,在相應顱骨及下頜材料發現之前,這一點無法被證實。[31][9]

2013年,美國業餘化石獵人布倫特·鄧恩(Brent Dunn)在美國德克薩斯州達拉斯西北路易斯維爾湖附近的布里頓組發現一塊翼龍吻部碎片。他將此標本捐給南方衛理會大學的舒勒古生物博物館(Shuler Museum of Paleontology),後者將其編號為SMU 76892。2015年,美國古生物學家提摩西·邁爾斯(Timothy S. Myers)對標本進行描述並選為新種鄧氏白堊翼龍(Cimoliopterus dunni)的正模標本,種小名致敬2013年去世的鄧恩。鄧氏白堊翼龍正模標本由吻部前段組成,包括部分前頜骨嵴。化石原為一層薄薄的紅色粘土岩所覆蓋,後經清修移除。這件三維保存的化石貌似未受翼龍化石常見的嚴重擠壓,儘管後段有部分因擠壓而變形。鄧氏白堊翼龍是北美已知第三種白堊紀有齒翼龍。[7][32]

描述

[編輯]

化石不完整導致白堊翼龍的體型難以估計。[31]1851年,鮑爾班克從更完整翼龍物種的殘骸及可能屬於居氏白堊翼龍的各種骨骼進行外推,估計翼展寬約5.1米(17呎)。該尺寸大於命名較早的巨型翼手龍(現為槍翼龍),而鮑爾班克認為後者對翼龍來說是「非常巨大的」。[5][33]同年晚些時候,歐文稱居氏白堊翼龍與巨型翼手龍相比「確實非常巨大」,也因此覺得後者命名不當。[34]2001年,安文將居氏白堊翼龍正模標本與更完整的古魔翼龍比較,估計其翼展寬約3.5米(11呎)。他還估計歸入標本CAMSM B54.431翼展長達5米(16呎)。[2]2013年,羅德里格斯與克爾納將該標本(原為斷鼻鳥掌翼龍合模式標本的吻尖)暫時歸入坎波斯翼龍。[10]威頓與米契爾於2023年算出居氏白堊翼龍翼展寬4米(13呎),但也提醒道,由於化石稀少,故此數值「較為粗略」。[9]邁爾斯2015年稱,居氏白堊翼龍和鄧氏白堊翼龍正模標本屬於體型近似的個體。[7]鄧氏白堊翼龍體型中等,描述論文附帶的新聞稿稱其翼展寬約6呎(1.8米)。[32]2019年,佩加斯等人避免對這些根據破碎材料命名的物種進行翼展估計。[31]

化石更完整的近緣屬則為相當大型的翼龍,擁有相適配的巨大顱骨、細長雙顎及齒列,雙顎前部通常有巨大的圓形冠飾。雙顎前部的牙齒大而彎曲,更靠後的牙齒尺寸較小、輕度彎曲且間隔適中。大部分骨骼均存在氣腔化(即充滿減輕骨重的氣囊)。頸部相應較長、軀幹相對較小。與後肢相比,前肢較大、生有非常長的翼指。[1]作為翼龍,白堊翼龍身上覆有密集纖維(毛髮形絲狀物),生有修長翼指所支撐的翼膜。[35]

2013年,羅德里格斯和克爾納為白堊翼龍屬及居氏白堊翼龍這一物種提供單項鑑別(可將一個分類單元與其近親區分的特徵列表),米高2015年命名鄧氏白堊翼龍時對其作出修訂。白堊翼龍兩個種的正模吻部擁有可區分兩者及其它翼手龍亞目(或短尾翼龍)的共同特徵,如吻部從後方起始的前頜骨嵴及向前延伸至第三對齒槽處截止的齶嵴(沿齶部中線延伸)。兩個物種的第二及第三對齒槽尺寸相仿,且均大於第四對。齒槽間距不一,靠前者間距更近、靠後者間距較遠。鄧氏種頜骨前段邊緣每3厘米(1.2吋)有三處齒槽,居氏種則是每3厘米(1.2吋)將近三處。然而,兩者頜骨後段均為每3厘米(1.2吋)兩處。齶向上彎曲。[7][10]居氏種和鄧氏種吻尖僅略微側向擴張,與古魔翼龍、殘喙翼龍、鳥掌翼龍等許多其它有齒無齒翼龍總科的「匙形」擴張均不同。白堊翼龍吻尖輕度側向擴張是第三對齒槽大於第四對所致,類似鷹翼龍。這種輕度擴張過於微弱,以致有時被認為是不存在的。[7]

居氏白堊翼龍

[編輯]居氏白堊翼龍正模標本由吻部前18厘米(7.1吋)部分組成,主要代表前頜骨,包括前頜骨嵴。兩側各保存有11個齒槽。[5][10]吻部保存部分很窄。居氏白堊翼龍的獨特之處,在於前頜骨嵴處在吻部相對靠後位置即第七對齒槽處,但位於鼻眶前孔(眼睛前方與鼻骨組成眶前孔的大型孔洞)之前。[10]居氏白堊翼龍擁有比鳥掌翼龍更為低矮的吻部,還有不同於後者的面向前方的齒槽。此外,居氏白堊翼龍可根據吻部前端缺乏擴張——一項古魔翼龍科獨有的特徵與古魔翼龍進行區分。居氏白堊翼龍亦缺乏第四及第五對齒槽小於第三及第六對這一特徵,這也是古魔翼龍的一項關鍵特徵。[7][10][31]

1851年,鮑爾班克和歐文描述並列出與居氏白堊翼龍正模一起發現但現已遺失的牙齒。最前方兩處齒槽右邊,有一顆新長出的牙齒(從牙齦中露出)向前下方傾斜,突出齒槽約三分之一吋。右側第五個齒槽及第左側第八個齒槽生有未伸出齒槽的萌出齒,位於完全萌出牙齒的內壁附近。兩顆發育完全的移位牙齒輕度彎曲、略微扁平,從開放的基部到尖端逐漸變窄。尖端折斷,露出其中緻密堅硬的牙本質,牙本質外面被一層薄薄的牙釉質覆蓋。牙釉質表面有長度不等、間隔較寬的細小縱嵴(或條紋)。最大的移位牙齒長於3厘米(1.2吋),其它牙齒則短於3厘米(1.2吋),發現於第三對齒槽附近。[5][7][11]

還有其它翼龍物種被認為與居氏白堊翼龍類似,但因化石過於零碎而不能毋庸置疑地歸入後者或列為其異名。如菲氏翼手龍與居氏白堊翼龍均有吻尖低矮、吻部末端缺乏擴張、齶向背面彎曲及齶嵴向前延伸至第三對齒槽處截止等特徵,但最後一項僅在菲氏翼手龍保存下來的首對齒槽是第二對的情況下才成立。菲氏翼手龍吻部高度與居氏白堊翼龍存在差異,且後者吻尖寬度大於高度;但後一差異可能由骨折造成,故不能毫無疑問地將前者歸入後者。另一物種短鼻鳥掌翼龍,和居氏白堊翼龍存在大量共有特徵,包括齶部彎曲、吻部前段高度大於寬度及吻部前端缺乏側向擴張和嵴。短鼻鳥掌翼龍吻尖結構和居氏白堊翼龍完全類似,表明可將前者歸入後者。儘管如此,但短鼻鳥掌翼龍正模標本殘缺不全,因而無法斷言其是否擁有靠後的嵴,或其齒槽是否存在居氏白堊翼龍所特有的尺寸變化。[2][36]

其它被視為居氏白堊翼龍異名的物種,如齒鳥掌翼龍及槍喙鳥掌翼龍,與前者的區別在於擁有間距更窄的較小齒槽。後者雖與居氏白堊翼龍相似(有包括缺乏位置靠後的前頜骨嵴、齶向上彎曲、第一對齒朝面向前方及缺乏前部擴張等共同特徵),但均像短鼻鳥掌翼龍般化石破碎,使其很難與其它翼龍相比較。船喙鳥掌翼龍亦暫時列為居氏白堊翼龍的異名,但該物種化石不完整,導致難以將其明確歸入任何屬。船頜鳥掌翼龍齒槽邊緣保存較差,但間距模式與居氏白堊翼龍不同。[2][36]

鄧氏白堊翼龍

[編輯]

鄧氏白堊翼龍正模標本由吻部前18.5厘米(7.3吋)部分組成,包括前頜骨及上頜骨(包括基本完整的大型前頜骨嵴),正好在第13對齒槽後方斷裂。皮質骨(骨骼的堅固外層)保存完好,僅有幾處部位破損或缺失。標本保存下來的齒槽總數為26個。鄧氏種的獨特之處在於前頜骨嵴起始於第四對齒槽處,與居氏種不同,且該嵴輕微上彎,形成凹陷前緣。[7]此嵴與頜骨完全融合,證明該個體並非幼龍。[32]嵴的上緣貌似在斷裂處前方適度下斜,表明該嵴從側面看是前後對稱的。若確實對稱,則全長應為15至16厘米(5.9至6.3吋)左右。該嵴最大高度為38毫米(1.5吋),此處位於第九及第十對齒槽正上方。鑑別物種時應慎重對待與此嵴相關的特徵,因為它們可能與生長階段或兩性異形有關,但鄧氏白堊翼龍和居氏白堊翼龍的嵴飾形狀差異應與年齡無關,因為兩者正模標本代表體型近似的個體。[7]

鄧氏白堊翼龍吻尖很鈍。其獨特之處在於頜骨前表面朝向前下方,相對齶前部成45°角。從齶下方觀察鄧氏白堊翼龍吻部前端時,可見其向後擴張,直至第三對齒槽上方處達到最大寬度1.6厘米(0.63吋)。其在第四對齒槽處突然變窄,達到最小寬度1.5厘米(0.59吋)。吻部寬度向後持續增加,至直嵴飾後緣斷裂處達到最大寬度1.8至1.9厘米(0.71至0.75吋)。若其前部區域到後面產生彎曲,則假設其與齶後部平坦區域成8°角。亦可見靠近第八對齒槽處有一處拐點(表面方向改變的點)。[7]

鄧氏白堊翼龍和居氏白堊翼龍的差異,在於第一對齒槽更面向下方而非前方。齒槽間距測為靠前者最寬11.5毫米(0.45吋)、靠後者最窄1.6毫米(0.063吋)。鄧氏白堊翼龍僅保存少量替換齒,故牙齒紋理不明。牙冠(覆有牙釉質的部位)雖缺乏條紋,但也可能存在於發育較好的牙齒上。在高度小於1毫米(0.039吋)處,一條狹窄的齶嵴從前上頜嵴後端的斷裂部分向前延伸。[7]

分類

[編輯]早期方案

[編輯]

模式種居氏白堊翼龍的分類歷史極為複雜,雖然如今已知英國翼龍是其近親,但兩者曾長期被視為相似物種。首次描述時,鮑爾班克根據相似吻部比例,將居氏白堊翼龍(當時歸入翼手龍)及長喙翼手龍(Pterodactylus longirostris)共同歸入一個「長鼻類群」。[5]後來歐文將居氏翼手龍歸入齒嘴類(Dentirostres),該類群以雙顎兩側有齒、鞏膜環(環繞眼睛的骨環)、肩胛骨(肩胛刃)與喙骨(肩部鈎狀結構)彼此不連接及擁有可活動的短尾為特徵。居氏翼手龍之所以被歸入該類群,是因為上頜骨末端附近明顯生有一對齒槽。[11]

1870年,絲萊將居氏翼手龍(他將其更名為居氏鳥掌翼龍)歸入自已命名為鳥掌翼龍類的分類群,其中僅含鳥掌翼龍屬,物種鑑定特徵為吻部前端加長的牙齒及生有縱嵴的齶。[18]1914年,霍利重新檢視鳥掌翼龍屬及其分類,並將其在指定屬名的同時按序分組。霍利遵循絲萊的做法,將居氏翼手龍列為鳥掌翼龍的一個種,還歸入了長鼻鳥掌翼龍(O. nasutus)和斷鼻鳥掌翼龍(二者現為坎波斯翼龍屬下物種[10])以及短鼻鳥掌翼龍、齒鳥掌翼龍、凹齒鳥掌翼龍、槍喙鳥掌翼龍、菲氏鳥掌翼龍和尖鼻鳥掌翼龍(O. oxyrhinus),此外還有塞氏鳥掌翼龍(O. sedgwicki,現為天龍屬的模式種[37]或坎波斯翼龍的一個種[10][38])及多齒鳥掌翼龍(O. polyodon)等眾多物種。霍利將該類群命名為「1號類群」,並為其指定屬名「鳥掌翼龍」。他後來將該屬歸入鳥掌翼龍亞科,後者本身隸屬鳥掌翼龍科。鳥掌翼龍所有物種的鑑別特徵,包括喙側扁、喙尖大致呈鈍角(逾90°)、齶略微上曲且面向後方(導致門齒直接指向前方)及齶上生有縱嵴。牙齒接近圓形、齒槽邊緣處於齶上方。[20]

21世紀的方案

[編輯]2001年,安文認為居氏白堊翼龍和許多英國及巴西的白堊紀物種均為鳥掌翼龍科成員,並提出這些國家的某些翼龍物種屬於相同屬,如古魔翼龍、鳥掌翼龍及殘喙翼龍。[2]2013年,威頓將鳥掌翼龍科分類現狀描述為臭名昭着地混亂且引人爭議,不同古生物學家群體也採用相互矛盾的方案。一批古生物學家使用術語「鳥掌翼龍科」,而另一批則使用「古魔翼龍科」,在屬種的數量上亦各執一詞。[1]羅德里格斯與克爾納2013年的描述中,白堊翼龍(當時僅含居氏白堊翼龍一個種)被歸入無齒翼龍總科,但處於分類不明位置(地位未定),並與「多齒鳥掌翼龍」共同組成新進化支古魔翼龍類的姐妹群。作者不確定鳥掌翼龍科是否為單系群(自然類群),並將其泛圍限制在僅含扁鼻鳥掌翼龍自身。[39]中國古生物學家汪筱林等人2014年系統發育分析(對一個物種或類群進化發展的研究)發現白堊翼龍與伊卡蘭翼龍近緣,後者及古魔翼龍類成員是當時所有已知雙顎生有刃狀冠飾的物種。[40]

在鄧氏白堊翼龍描述中,邁爾斯使用了布里安·安德烈斯(Brian Andres)2013年系統發育分析數據集的修改版本。[7][41]由此產生的分支圖(顯示相互關係的「族譜」)的排列次序,取決於如何解釋鄧氏白堊翼龍的未知牙齒紋理:若將其編碼為「模糊」,則鄧氏白堊翼龍成為由居氏白堊翼龍及霍氏鷹翼龍所成進化支的姐妹群;若編碼為「有條紋」,則鄧氏白堊翼龍成為居氏白堊翼龍的姐妹群,而霍氏鷹翼龍成為二者所成進化支的姐妹群。該進化支相應為凶暴西阿翼龍、阿拉利坡巴西翼龍、席氏玩具翼龍及鳥掌翼龍科與古魔翼龍科(均屬無齒翼龍總科)組成的進化支的姐妹群。[7]儘管邁爾斯發現鷹翼龍與白堊翼龍近緣,但頜骨形態、齒槽方向及間距的差異表明二者是不同物種。邁爾斯認為,鑑於鄧氏種和居氏種在頜骨形態及齒列上的相似性,以及鷹翼龍與二者在這些特徵上的差異,白堊翼龍可能不屬於並系群(非自然類群)。[7]

尼古拉斯·朗里奇(Nicholas Longrich)等人亦於2018年發現鷹翼龍及白堊翼龍互為姐妹群,從而使二者的密切關係得到加強。[42]英國古生物學家梅根·雅各布(Megan Jacobs)等人2019年的系統發育分析,將居氏白堊翼龍及鄧氏白堊翼龍歸入鳥掌翼龍科,並作為長鼻鳥掌翼龍的姐妹群。三者組成的進化支與斷鼻坎波斯翼龍及塞氏坎波斯翼龍共同形成多分支(未解決類群)。結果如「分支圖1」所示。[38]居氏白堊翼龍和坎波斯翼龍的這種密切關係已先後於1914及2001年被霍利和安文發現,儘管其當時分別為鳥掌翼龍及古魔翼龍的物種。[2][20]博里亞·霍爾加多(Borja Holgado)亦於2019年發現白堊翼龍與古魔翼龍類組成進化支,定義特徵為向後彎曲的齶。鳥掌翼龍被恢復為該進化支的姐妹群,二者均被歸入鳥掌翼龍類。[43]

佩加斯等人後於2019年將維氏鳥掌翼龍重新描述為坦格利安翼龍,並命名了包含白堊翼龍的新分類群:坦格利安翼龍類。該類群部分顯著特徵包括雙顎細長、齒骨聯合與其它槍齒翼龍類(其所屬的上級分類群)相比尤為扁平且總寬度約為齒槽三倍,及咬合視圖(從牙齒下方觀察)中雙顎前半截邊緣的近平行外側輪廓。[31]佩加斯等人發現,白堊翼龍、坎波斯翼龍及鷹翼龍組成稱為白堊翼龍科的新分類群。該類群為數項共有衍征(共有衍化特徵)所支持。白堊翼龍和坎波斯翼龍均有上顎前三對齒槽彼此間距近於靠後者、第三對和第二對齒槽間距近於第四對的特徵,鷹翼龍亦有相同特徵,但位於下顎而非上顎。白堊翼龍與坎波斯翼龍的其它共同特徵,包括齶嵴向前延伸至第二、第三對齒槽之間以及吻部前段最寬區域位於第三對齒槽處。佩加斯等人的系統發育分析結果如「分支圖2」所示,其中顯示了白堊翼龍在白堊翼龍科中的位置,而澳洲翼龍、巴博薩翼龍、坦格利安翼龍等其它坦格利安翼龍類則共同組成坦格利安翼龍科。[31]

|

分支圖1:雅各布等人(2019年)

|

分支圖2:佩加斯等人(2019年)

|

盧達·盧安諾·杜克(Rudah Ruano C. Duque)等人2022年的系統發育分析,亦證實了白堊翼龍科的有效性。[44]

進化

[編輯]

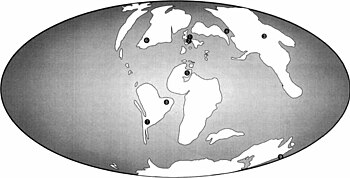

安文於2001年稱,劍橋海綠石砂及灰白堊亞群提供了鳥掌翼龍科某些最年輕的記錄,白堊翼龍則是該類群已知最年輕的成員。[2]鑑於白堊翼龍更靠後的前頜骨嵴與古魔翼龍科不同,羅德里格斯及克爾納2013年提出,兩者的冠飾可能是彼此獨立進化出來的。[39]邁爾斯於2015年指出,鄧氏白堊翼龍在北美的發現擴展了白堊翼龍屬的分佈,表明白堊紀中期的歐洲與北美翼龍動物群類似,儘管當時北大西洋正在持續擴張。北美、歐洲及北非發現的其它翼龍近親,如殘喙翼龍與烏克提納翼龍亦支持白堊紀中期翼龍維持古生物地理學(史前動物群地理分佈)親緣關係的假說。[7]

邁爾斯在新聞稿中闡述道,鄧氏白堊翼龍與居氏白堊翼龍的祖先可在北美和英國之間遷徙,這種情況一直持續至大約9400萬年前,因為兩個物種的相似性,表明二者分化出去的時間相隔不久。當大西洋拆解泛古陸時,各動物群開始彼此孤立並趨異進化,但翼龍可以跨海飛行,因此其模式會更加複雜。邁爾斯並不認為大陸之間存在陸橋,但海平面會隨時間推移而波動,而翼龍可經由跳島戰術分佈於各大陸上。然而,為何北美及南美翼龍間未發現密切聯繫仍不得而知,表明翼龍的擴散可能存在障礙。[32]

2019年,佩加斯等人對羅德里格斯與克爾納白堊翼龍頭冠獨立進化的觀點予以支持,因為與之更近緣的坦格利安翼龍類分類單元,如巴博薩翼龍、坎波斯翼龍、鷹翼龍等並不具備頭冠。鑑於白堊翼龍和坦格利安翼龍(豪特里維階)、澳洲翼龍(阿爾比階)及巴博薩翼龍(同為阿爾比階)的關係近於古魔翼龍類,分析稱該理論有助於填補白堊翼龍進化歷程在時間上的空白,否則將形成一個可追溯至凡藍今階的幽靈譜系。佩加斯等人認為,鷹翼龍及白堊翼龍雙顎的輕微側向擴張,與古魔翼龍類雙顎的玫瑰形擴張存在差異,不知前者形態是否為後者的前身階段,故仍需進一步研究。他們得出結論稱,對坦格利安翼龍類進化支的鑑別顯示,白堊翼龍譜系是古魔翼龍類一個有着多樣化及世界性分佈的姐妹群,兩者具有相似地層分佈。[31]威頓和米契爾於2023年指出,白堊翼龍是最後滅絕的有齒翼龍之一。[9]

古生物學

[編輯]攝食

[編輯]

韋爾恩霍費爾1987年稱,儘管無齒翼龍、準噶爾翼龍等翼龍的冠飾可能充當氣動力舵或肌肉附着區域,但脊頜翼龍及其近親雙顎末端的冠飾不可用於此目的。他提出,這種冠飾可用作船的龍骨,從而在掠水捕魚、雙顎快速划過水下時穩定雙顎。龍骨形狀可減小流動阻力,使頭部保持穩定姿勢,故起流體動力學而非空氣動力學作用。[23]作者於1991年詳細闡述道,這些翼龍會在水上飛行時捕魚,方法是將修長的頭部迅速前伸、浸入水中,用尖嘴捉住獵物。[45]

安德烈·韋德梅傑爾(André J. Veldmeijer)等人2006年指出,除通常在與水相關的沉積物中發現外,鳥掌翼龍科互齧的牙齒亦支持其具有食魚習性,這些牙齒是為刺穿滑溜的獵物所設,而非用於切割或劈砍。長而彎曲的前牙適合捕捉像魚這樣濕滑的獵物,雙顎後部的較小牙齒則保證獵物被咬住並滑向喉嚨。眼睛位置靠前及大腦某些適應特徵,可能與下水前準確評估魚的位置有關。作者還指出,儘管頭冠位置、齶嵴尺寸及吻部前端有無擴張等差異,讓人很難相信它們均以相同方式捕獵,但也不排除雷同的可能性。[46]

韋德梅傑爾等人指出,這些翼龍身體較小,因此可能吃不下大型魚類,這些魚類也可能改變了翼龍的飛行能力,與蝙蝠的情況類似。它們可能獵捕小型魚類,或在吞食前將其預先消化(因為牙齒不適合咀嚼),但後者則需臉頰或喉囊以將獵物含在口中,而喉囊已在某些翼龍中有過報道。作者排除掠水捕魚作為攝食策略的可能性,因為如果翼尖接觸水面,就會對飛行穩定造成影響。作者檢驗了以古魔翼龍顱骨及頸部為基礎的幾何模型,結果支持韋爾恩霍費爾的捕魚假說,同時認為其以頭部平行水面的方式接近水體,再將頭部下傾,同時頸部前伸以接觸到游速較慢的魚,頭冠則透過抵消水的力量幫助保持穩定。他們得出結論稱,前頜骨嵴可能用於使水體阻力最小化,因此不用於性展示。無法確定古魔翼龍頭冠位置比殘喙翼龍和鳥掌翼龍更靠後的後果如何。[46]

威頓2012年稱,鳥掌翼龍科表現出對非着陸進食的適應性。其牙齒尺寸多變,以各種角度從雙顎突出。只有用門牙捉取獵物,才能使身體遠離水面,從而最大限度減少碰撞水面的機率。[47]威頓2013年指出,掠水攝食假說對鳥掌翼龍而言是存在問題的,但潛水攝食(如在燕鷗及軍艦鳥身上所觀察到的)則為多種特徵所支持,如適於接觸游水動物的長吻及「漁網式」的牙齒排列橫式。威頓質疑前頜骨嵴在浸入水中覓食時用於穩定顎尖的觀點,因為某些鳥掌翼龍科完全沒有這種嵴,而現代潛水攝食動物則可在無類似結構的情況下達到同樣效果。鳥掌翼龍科牙齒形態的多樣性表明,該類群成員亦採取不同於潛水攝食的策略,如在水上搜尋食物或在水下淺潛。[1]與在捕食或飛行時用於保持穩定相比,威頓更傾向翼龍頭冠是一類展示結構,因為某些物種的冠飾被認為存在兩性異形。[48]2022年,杜克等人報告了一具無冠飾的古魔翼龍標本,並指出這是頭冠與生長發育或兩性異形有關的證據。[44]

運動

[編輯]

威頓2013年總結了對鳥掌翼龍科運動能力的觀點,並指出腿小但翅膀大、體重對翼展而言較低、雙翼展弦比較高及翼載較小等特徵,表明其更喜歡在空中翱翔,且適應於長距離飛行。翅膀形狀類似遠洋海鳥,可能更適合海上而非陸上飛行,這也為其化石主要在海洋沉積物中發現所支持。它們或許可以從水中起飛,而小型軀幹及雙腿可對這一過程起到幫助。其陸上移動貌似受短腿所限,可能僅限於緩慢的曳步行走(如此,前肢速度就不會超過後肢)及快速跳躍,似乎表明其陸上活動時間有限。如一般假說所示,翼龍很可能是四足起飛,且游泳能力很強,可從水面起飛。[1]

2017年,英國古生物科林·帕爾默(Colin Palmer)使用鳥掌翼龍科翅膀骨骼(包括歸入居氏白堊翼龍的翼指骨)CT掃描圖像對翼龍翅膜的翼梁(翅膀主要結構)進行重建。使用翼展6米(20呎)長的結構模型翼梁彎曲強度,推斷高速飛行下翼膜抑制氣動彈性顫振(空氣阻力引發的不穩定性)可能所需張力,並使氣脹最小化,從而防止翼膜在飛行載荷下發生結構失效。三項估計值相似,表明翼膜應為高模量材料(楊氏模量、拉伸彈性),支持了翼膜外部加固翼龍翅膀的肌動蛋白纖維層(翼龍翅膀內部的結構纖維)是角質材料(與組成人類頭髮及指甲的材料相同)、與蝙蝠翼膜有很大區別的觀點。[49]

古生態學

[編輯]

居氏白堊翼龍正模標本發現於英國肯特郡,採集於灰白堊亞群的白堊岩及泥灰岩中,地質年代為晚白堊世森諾曼階至土侖階,但出土標本的確切層位尚不清楚。灰白堊亞群歷史上又稱下白堊組或白堊泥灰岩組,現被視為白堊群的下級層位之一,後者又名白堊組。[7][10][50]灰白堊亞群由淺海沉積物組成,含有黏土岩或泥灰白堊岩,但不含燧石,現已根據由存在曼氏滿德爾菊石和格氏萼菊石(用於確認地層年代的索引化石)所定義的生物地層帶對其地質年代進行確認。[32][50][51]灰白堊亞群發現的其它動物包括翼龍,如槍翼龍及許多其它存疑物種;以及恐龍,如分類不明的結節龍科多刺甲龍及鴨嘴龍超科的「希氏禽龍」。[50]

鄧氏白堊翼龍正模標本發現於德克薩斯州中北部的布里頓組,時間為晚白堊世前期的森諾曼階。該層是晚白堊世鷹灘群的一部分,後者時間可追溯至森諾曼階中期至土侖階晚期(9600至9000萬年前)。標本保存於一層含氧化鐵結核的灰色海相頁岩中,發現於纖細希波諾菊石帶,後者位於布里頓組中上部,地質年代為距今約9400萬年的森諾曼階晚期。發現鄧氏白堊翼龍的深灰海相頁岩含有豐富的菊石及甲殼類化石,與其沉積於低能量且低氧的大陸架環境相一致。[7]其發現區域應為較淺的西部內陸海道離岸區,該海域當時覆蓋美國及加拿大中部。[32]布里頓組的其它動物包括十足目、菊石、魚類(包括鯊魚)、蛇頸龍、海龜及庫尼亞蜥類。還發現了魚類產生的糞化石(石化的糞便)。[52]

參見

[編輯]參考資料

[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Witton 2013,第152–163頁.

- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Unwin, D. M. An overview of the pterosaur assemblage from the Cambridge Greensand (Cretaceous) of Eastern England. Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin, Geowissenschaftliche Reihe. 2001, 4: 189–221. doi:10.1002/mmng.20010040112

.

.

- ^ Rodrigues & Kellner 2013,第4–17頁.

- ^ 4.0 4.1 Martill, D. M. The early history of pterosaur discovery in Great Britain. Geological Society, London, Special Publications. 2010, 343 (1): 287–311. Bibcode:2010GSLSP.343..287M. S2CID 130116778. doi:10.1144/SP343.18.

- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Bowerbank, J. S. On the pterodactyles of the Chalk Formation. Proceedings of the Zoological Society of London. 1851, 19: 14–20. doi:10.1111/j.1096-3642.1851.tb01125.x.

- ^ Witton 2013,第98頁.

- ^ 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 Myers, T. S. First North American occurrence of the toothed pteranodontoid pterosaur Cimoliopterus. Journal of Vertebrate Paleontology. 2015, 35 (6): 1–9 [2023-09-20]. Bibcode:2015JVPal..35E4904M. S2CID 86099117. doi:10.1080/02724634.2015.1014904. (原始內容存檔於2021-11-11).

- ^ Jobling, J. A. The Helm Dictionary of Scientific Bird Names. London: Christopher Helm. 2010: 125. ISBN 978-1-4081-2501-4.

- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 Witton, Mark P.; Michel, Ellinor. The Art and Science of the Crystal Palace Dinosaurs. Ramsbury: The Crowood Press. 2022: 12, 96–102. ISBN 978-0719840494.

- ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 Rodrigues & Kellner 2013,第37–45頁.

- ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 Owen, R. A History of British Fossil Reptiles 1. London: Cassell & Company Limited. 1849–1884: 242–258 [2024-08-05]. doi:10.5962/bhl.title.7529. (原始內容存檔於2021-02-14).

- ^ Palmer, C. Inferring the properties of the pterosaur wing membrane. Geological Society, London, Special Publications. 2018, 455 (1): 57–68. Bibcode:2018GSLSP.455...57P. S2CID 132668858. doi:10.1144/SP455.4.

- ^ Owen, R. Geology and Inhabitants of the Ancient World 8. London: Crystal Palace library. 1854: 5–7, 11–13. ISBN 978-1-166-91304-5.

- ^ 14.0 14.1 Witton, M. Pterosaur – information about the Crystal Palace statues. cpdinosaurs.org. 2019 [16 February 2021]. (原始內容存檔於2020-11-24).

- ^ 15.0 15.1 Knoll, F.; López-Antoñanzas, R. Lasuén's pterodactyl: An early use of a pterosaur in plastic arts. Comptes Rendus Palevol. July 2010, 9 (5): 245–254. Bibcode:2010CRPal...9..245K. doi:10.1016/j.crpv.2010.07.001.

- ^ Witton, M. The science of the Crystal Palace Dinosaurs, part 2: Teleosaurus, pterosaurs and Mosasaurus. Mark Witton.com Blog. 2019 [16 February 2021]. (原始內容存檔於2019-06-03).

- ^ Seeley, H. G. Index to the Fossil Remains of Aves, Ornithosauria, and Reptilia, from the Secondary System of Strata Arranged in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge. Cambridge: Deighton, Bell, and co. 1869: 16 [2024-08-05]. doi:10.5962/bhl.title.159380

. (原始內容存檔於2020-10-24).

. (原始內容存檔於2020-10-24).

- ^ 18.0 18.1 Seeley, H. G. The Ornithosauria: an Elementary Study of the Bones of Pterodactyls, Made from Fossil Remains Found in the Cambridge Upper Greensand, and Arranged in the Woodwardian Museum of the University of Cambridge. Cambridge: Deighton, Bell, and Co. 1870: 113 [2024-08-05]. (原始內容存檔於2019-01-19).

- ^ Owen, R. A Monograph on the Fossil Reptilia of the Mesozoic Formations 1. London: The Palæontographical Society. 1874: 6–8. doi:10.1017/CBO9781316151099.003.

- ^ 20.0 20.1 20.2 Hooley, R. W. LXI.— On the ornithosaurian genus Ornithocheirus, with a review of the specimens from the Cambridge Greensand in the Sedgwick Museum, Cambridge. Annals and Magazine of Natural History. 1914, 13 (78): 529–557 [2024-08-05]. doi:10.1080/00222931408693521. (原始內容存檔於2021-02-14).

- ^ von Arthaber, G. Über Entwicklung, Ausbildung und Absterben der Flugsaurier. PalZ. 1922, 4 (1): 1–47 [2024-08-06]. Bibcode:1922PalZ....4....1A. S2CID 131644821. doi:10.1007/BF03041557. (原始內容存檔於2021-11-11) (德語).

- ^ Nopcsa, F. B. Bemerkungen und ergänzungen zu G. V. ARTHABERs Arbeit über Entwicklung und Absterben der Pterosaurier. Paläontologische Zeitschrift. 1924, 6 (1): 80–91. Bibcode:1924PalZ....6...80N. S2CID 140187167. doi:10.1007/BF03041533 (德語).

- ^ 23.0 23.1 Wellnhofer, P. New crested pterosaurs from the Lower Cretaceous of Brazil. Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie. 1987, 27: 175–186 [2024-08-06]. (原始內容存檔於2021-07-09).

- ^ Campos, D. A.; Kellner, A. W. A. Panorama of the flying reptiles study in Brazil and South America. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 1985, 57 (4): 459–465 [2024-08-06]. (原始內容存檔於2021-05-10).

- ^ Wellnhofer 1991,第108–112頁.

- ^ Bennett, S. C. The ontogeny of Pteranodon and other pterosaurs. Paleobiology. 1993, 19 (1): 92–106 [2024-08-06]. Bibcode:1993Pbio...19...92B. ISSN 0094-8373. JSTOR 2400773. S2CID 85778669. doi:10.1017/S0094837300012331. (原始內容存檔於2017-02-02).

- ^ Bakhurina, N. N.; Unwin, D. M. A survey of pterosaurs from the Jurassic and Cretaceous of the former Soviet Union and Mongolia. Historical Biology. 1995, 10 (3): 197–245. Bibcode:1995HBio...10..197B. doi:10.1080/10292389509380522.

- ^ Unwin, D. M.; Lü, J.; Bakhurina, N. N. On the systematic and stratigraphic significance of pterosaurs from the Lower Cretaceous Yixian Formation (Jehol Group) of Liaoning, China. Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin, Geowissenschaftliche Reihe. 2000, 3: 181–206. doi:10.1002/mmng.20000030109

.

.

- ^ Kellner, A. W. A.; Rodrigues, T.; Costa, F. R. Short note on a pteranodontoid pterosaur (Pterodactyloidea) from western Queensland, Australia. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 2011, 83 (1): 301–308. PMID 21437387. doi:10.1590/S0001-37652011000100018

.

.

- ^ Rodrigues & Kellner 2013,第70頁.

- ^ 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 Pêgas, R. V.; Holgado, B.; Leal, M.E.C. On Targaryendraco wiedenrothi gen. nov. (Pterodactyloidea, Pteranodontoidea, Lanceodontia) and recognition of a new cosmopolitan lineage of Cretaceous toothed pterodactyloids. Historical Biology. 2019, 33 (8): 1–15. S2CID 209595986. doi:10.1080/08912963.2019.1690482.

- ^ 32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 Allen, M. North America's newest pterosaur is a Texan — and flying reptile's closest cousin is English. SMU Research. 2013 [21 March 2021]. (原始內容存檔於2017-02-23).

- ^ Bowerbank, J.S. On a new species of pterodactyl found in the Upper Chalk of Kent (Pterodactylus giganteus). Quarterly Journal of the Geological Society of London. 1846, 2: 7–9 [2024-08-06]. S2CID 129389179. doi:10.1144/gsl.jgs.1846.002.01-02.05. (原始內容存檔於2020-10-23).

- ^ Owen, R. On a new species of pterodactyle (Pterodactylus compressirostris, Owen) from the Chalk; with some remarks on the nomenclature of the previously described species. Proceedings of the Zoological Society of London. 1851, 19 (1): 21–34 [2024-08-06]. doi:10.1111/j.1096-3642.1851.tb01126.x. (原始內容存檔於2021-04-25).

- ^ Witton 2013,第51–52頁.

- ^ 36.0 36.1 Rodrigues & Kellner 2013,第54–64頁.

- ^ Holgado, B.; Pêgas, R. V. A taxonomic and phylogenetic review of the anhanguerid pterosaur group Coloborhynchinae and the new clade Tropeognathinae. Acta Palaeontologica Polonica. 2020, 65 (4): 743–761. doi:10.4202/app.00751.2020

.

.

- ^ 38.0 38.1 Jacobs, M. L.; Martill, D. M.; Ibrahim, N.; Longrich, N. A new species of Coloborhynchus (Pterosauria, Ornithocheiridae) from the mid-Cretaceous of North Africa (PDF). Cretaceous Research. 2019, 95: 77–88 [2024-08-07]. Bibcode:2019CrRes..95...77J. S2CID 134439172. doi:10.1016/j.cretres.2018.10.018. (原始內容存檔 (PDF)於2020-10-27).

- ^ 39.0 39.1 Rodrigues & Kellner 2013,第72–88頁.

- ^ Wang, X.; Rodrigues, T.; Jiang, S.; Cheng, X.; Kellner, A. W. A. An Early Cretaceous pterosaur with an unusual mandibular crest from China and a potential novel feeding strategy. Scientific Reports. 2014, 4: Article number 6329. PMC 5385874

. PMID 25210867. doi:10.1038/srep06329.

. PMID 25210867. doi:10.1038/srep06329.

- ^ Andres, B.; Myers, T. S. Lone star pterosaurs. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 2013, 103 (3–4): 383–398. S2CID 84617119. doi:10.1017/S1755691013000303.

- ^ Longrich, N. R.; Martill, D. M.; Andres, B.; Penny, D. Late Maastrichtian pterosaurs from North Africa and mass extinction of Pterosauria at the Cretaceous-Paleogene boundary. PLOS Biology. 2018, 16 (3): 23–24. PMC 5849296

. PMID 29534059. doi:10.1371/journal.pbio.2001663

. PMID 29534059. doi:10.1371/journal.pbio.2001663  .

.

- ^ Holgado, B.; Pêgas, R. V.; Canudo, J. I.; Fortuny, J.; Rodrigues, T.; Company, J.; Kellner, A. W. A. On a new crested pterodactyloid from the Early Cretaceous of the Iberian Peninsula and the radiation of the clade Anhangueria. Scientific Reports. 2019, 9 (1): 1–10. Bibcode:2019NatSR...9.4940H. PMC 6426928

. PMID 30894614. doi:10.1038/s41598-019-41280-4

. PMID 30894614. doi:10.1038/s41598-019-41280-4  .

.

- ^ 44.0 44.1 Duque, Rudah Ruano C.; Pinheiro, Felipe L.; Barreto, Alcina Magnólia Franca. The ontogenetic growth of Anhangueridae (Pterosauria, Pterodactyloidea) premaxillary crests as revealed by a crestless Anhanguera specimen. Journal of Vertebrate Paleontology. 2022, 42 (1). Bibcode:2022JVPal..42E6984D. S2CID 252864314. doi:10.1080/02724634.2022.2116984.

- ^ Wellnhofer 1991,第158–159頁.

- ^ 46.0 46.1 Veldmeijer, A. J.; Signore, M.; Bucci, E. Predator-prey interaction of Brazilian Cretaceous toothed pterosaurs: A case example. Elewa, Ashraf M. T. (編). Predation in Organisms: A Distinct Phenomenon. 2006: 295–308. ISBN 978-3-540-46044-2. doi:10.1007/978-3-540-46046-6_13.

- ^ Veldmeijer, A. J.; Witton, M.; Nieuwland, I. Pterosaurs: Flying Contemporaries of the Dinosaurs. Leiden: Sidestone Press. 2012: 81–83, 98. ISBN 978-90-8890-093-8.

- ^ Witton 2013,第79–82頁.

- ^ Palmer, C. Inferring the properties of the pterosaur wing membrane. Geological Society, London, Special Publications. 2018, 455 (1): 57–68. Bibcode:2018GSLSP.455...57P. S2CID 132668858. doi:10.1144/SP455.4.

- ^ 50.0 50.1 50.2 Csiki-Sava, Z.; Buffetaut, E.; Ősi, A.; Pereda-Suberbiola, X.; Brusatte, S. L. Island life in the Cretaceous – faunal composition, biogeography, evolution, and extinction of land-living vertebrates on the Late Cretaceous European archipelago. ZooKeys. 2015, (469): 14–15. Bibcode:2015ZooK..469....1C. PMC 4296572

. PMID 25610343. doi:10.3897/zookeys.469.8439

. PMID 25610343. doi:10.3897/zookeys.469.8439  .

.

- ^ Hopson, P. M. A stratigraphical framework for the Upper Cretaceous Chalk of England and Scotland with statements on the Chalk of Northern Ireland and the UK offshore sector (報告). British Geological Survey: 8–15. 2005 [2024-08-06]. ISBN 978-0-85272-517-7. RR/05/01. (原始內容存檔於2021-04-17).

- ^ Friedman, V. Paleoecology and Depositional Environment of the lower Eagle Ford Group in North Central Texas (PDF) (學位論文). The University of Texas at Dallas: 71–73. 2004 [2024-08-06]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-12-30).

引用書目

[編輯]- Wellnhofer, P., The Illustrated Encyclopedia of Pterosaurs, New York: Crescent Books, 1991, ISBN 978-0-517-03701-0

- Witton, M. P., Pterosaurs: Natural History, Evolution, Anatomy 1st, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2013, ISBN 978-0-691-15061-1

- Rodrigues, T.; Kellner, A., Taxonomic review of the Ornithocheirus complex (Pterosauria) from the Cretaceous of England, ZooKeys, 2013, (308): 1–112, Bibcode:2013ZooK..308....1R, PMC 3689139

, PMID 23794925, doi:10.3897/zookeys.308.5559

, PMID 23794925, doi:10.3897/zookeys.308.5559

外部連結

[編輯]